古いものや、リメイクされたものに興味をひかれます。

昨日は、自宅から車で30分ほど離れた場所にある、古道具屋さんへ。

外は寒いんだけど、この時期の北陸とは思えないくらい晴れていて、お昼は太陽の光をたくさん浴びられました。

扉を開けて中に入ると、思ったより広めで奥の方まで見渡せる店内と、品数の豊富さに好奇心をそそられました。

和モノから洋モノ、カテゴリに縛られずいろいろな物がざっくばらんに並べてあるので、掘り出し物を探すのにはぴったりです。

心にびびっとくるものを探し当てるのまでの、あのウキウキとした時間が私は好き。

購入したもの

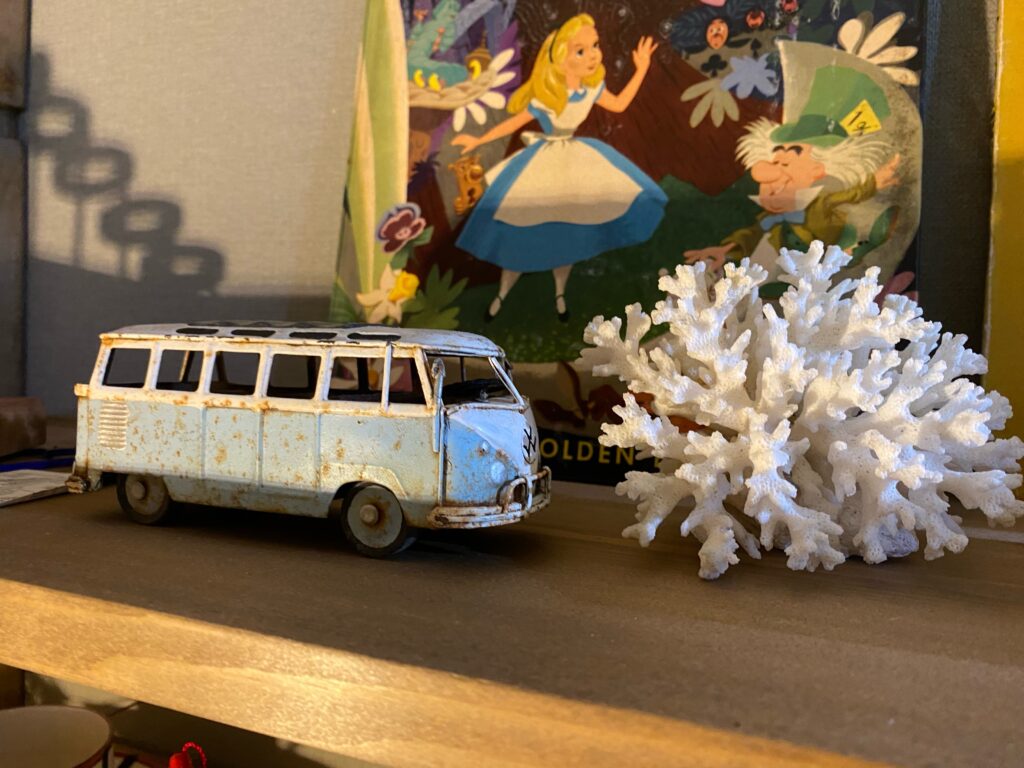

年代不詳 ワーゲン ミニチュアバス

ブリキのおもちゃ。

気に入った点は、車体の色と、なんといっても錆の付き方。

ネット上では、車体が同じ色の、錆の付いていない新しいものが売られていました。

たしかに新しいものはそれで可愛い。可愛いんだけれども。

でも、うーん、、やはり錆がないと魅力がなくなってしまう。

経年劣化を感じられる方が、私にとっては大事なようです。

なぜかって?・・・なぜだろう?

きっと、この子はどんなストーリーを持っているのかと、想像を膨らませるのが楽しいのです。

モノに自分を投影しているのかも、とも思ったりもします。

調べたところ、ミニチュアでない本物のワーゲンバスはとても可愛いんだけど、2013年で生産中止になっているそうです。

乗り物のインテリアは、どこか自由な気持ちにさせてくれます。

2歳の娘はバスのおもちゃを触りたがったけど、錆のせいでパパストップが入りました。

私が1人店内で物色中、娘には外でパパと待っていてもらっていたので、娘にお土産のつもりもありました。

私としては、娘がおもちゃとして使ってくれても全く問題ないので、錆止めを塗ろうかなーと考えています。

1970年代の浮き球

お店の中の、何か所かにわけて、この丸いきれいなガラスの球が置いてありました。店主さんに尋ねたところ、

「1970年代に漁師さんが使っていた浮き球」

とのこと。

調べてみると、漁師さんが網を浮かべるために、吹きガラスの球を網につないでいたそうです。

今はガラスの代わりに、軽くて便利なプラスチックを使うのが主流だそうです。

中が空洞のガラスなんて危険な物を漁に使っていたなんて、信じられない。よく割れただろうなと推察します。

そういえば、浜辺に落ちているシーグラスの色に似ているけど、あれはきっと浮き球の破片かもしれない。

店主さんのおすすめ通り、窓辺に飾ってみました。

海で使われていた浮き球。そう思うと、海がイメージできてとてもきれいです。

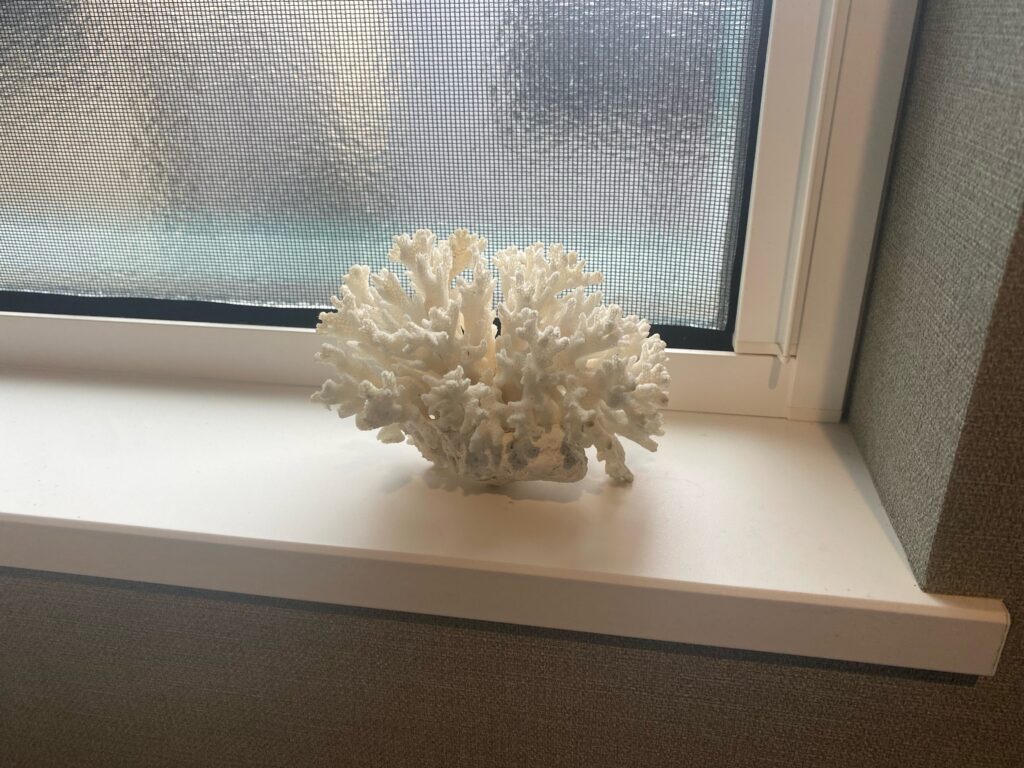

サンゴ礁

白いサンゴ礁です。

サンゴについてすこし学びました。

生きたサンゴは、以前、熱帯魚が売られているショップの一角で見たことがあります。

色とりどりのサンゴたちは、思わず見惚れてしまうほど本当にきれいだったのたのですが、あのときはたしか・・・白いサンゴはなかったはず。

そう思って、「サンゴ 白い」で検索すると、出てきたのは「サンゴの白化現象」というワード。

沖縄で、サンゴの白化がどんどん進み、深刻な問題になっているというニュースの中で出てきたワードでした。

白化が進んでいる原因は、地球温暖化や海の汚染だそうです。

白くなったサンゴを見て、漁師さんや周辺住民の人は悲しい気持ちになるそうです。

つまり、白いサンゴはほとんど生命を失ったサンゴ、ということ。

今回、私は古道具屋さんで偶然見つけた白いサンゴにはからずも心を奪われてしまったけれど、熱帯魚ショップで見た、生きているサンゴはもっともっときれいでした。

いつか、海底一面に広がる生きたサンゴをみたいという夢があるので、地球温暖化や海の汚染がこれ以上進まないでほしいと願うばかりです。

サンゴの寿命は数年から数百年といわれていて、環境が許す限り生きられるともいわれているそうです。

古道具屋さんで、偶然見つけたものから、自分の夢や環境のことまで考えるきっかけになりました。

コメント