最近の地元新聞で紹介されていたそうで、父からポンと手渡されました。

紹介しただけでは、私が読まないだろうと思った父は、わざわざ購入したようです。

そこまでして読ませたかったのか。

買ってもらったら読まないわけにはいきません。

もともと脳のメカニズムについて知るのは、面白いので好きです。

子供を育てているので、子育てに関するいい情報があればいいなと思って読み始めました。

脳の使い方

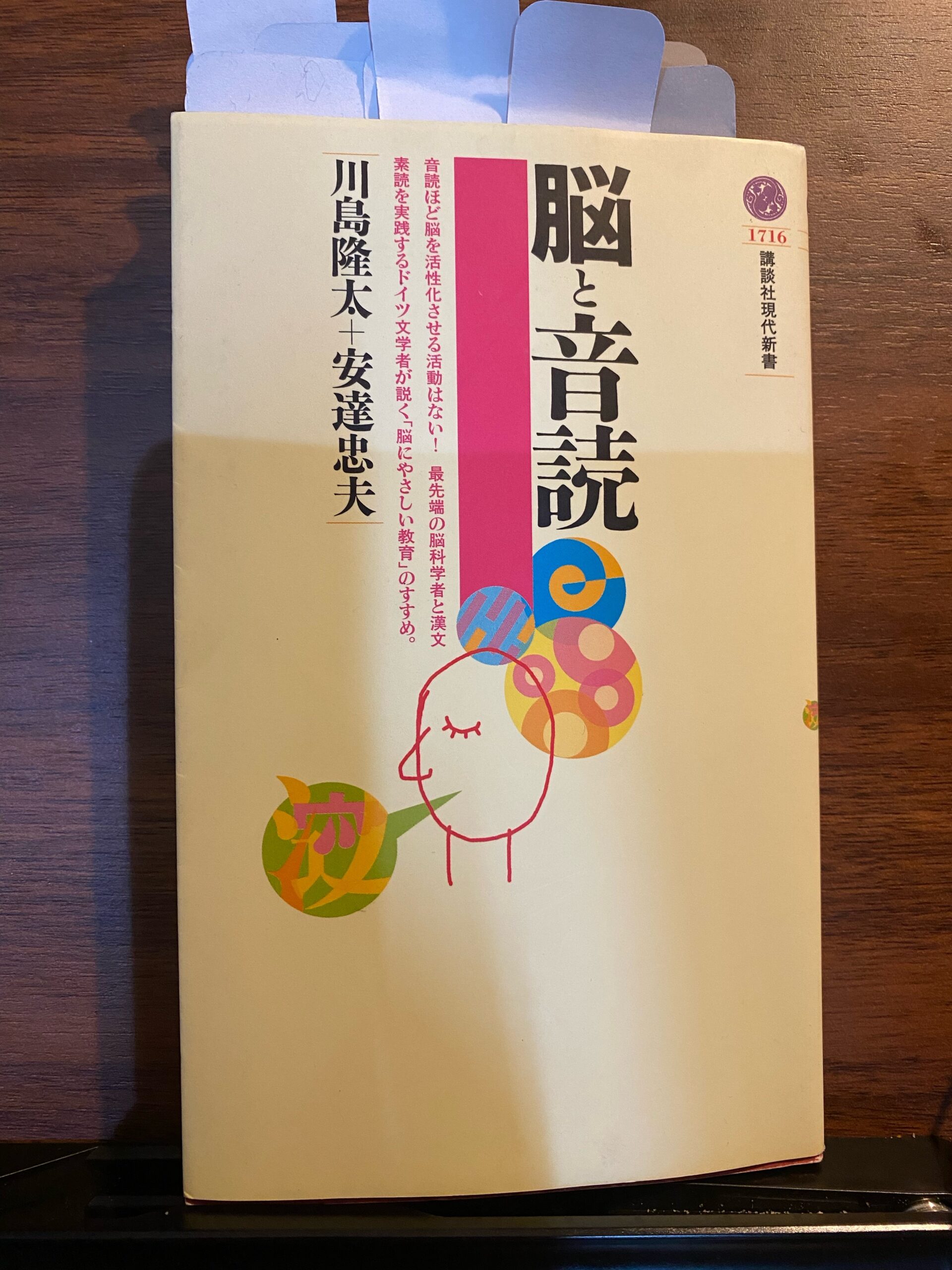

この本は、脳科学者の川島隆太先生と子供たちに素読を教えていた安達忠夫先生の共同本。

音読をどのように義務教育に取り入れるべきか?を、脳科学者と教育者が一生懸命考える本だったと思います。

結局、最後の実験で、意外な結果が出たことにより新しい仮説が出て終わりました。脳にはまだ未知の部分がたくさんあるということを思い知りました。

脳にとって何がいい、悪いというのも、よくわかっていないんだなということもわかりました。

音読に関する実験データは面白かったです。

本を音読する、黙読する、どちらも脳は活性化するんですけど、音読の方がより脳の広い範囲で血流量が上がる状態になる(活性化する)そうです。

認知症の症状を改善した実績もあるそうです!認知症に効くのは、まじですごい。。

川島先生は、音読ほど脳が活性化する作業をみたことがない、とこの本で書いています。

この本で紹介されるのは、どれも音読による脳の活性化の範囲をみる実験で、活性化の範囲が広ければ広いほど脳に良いとされていました。

だけど、本の最後に出てくる安達先生が実験台になった実験を転機に、川島先生の考えは変わります。

声に出して読むという行為の中でも、気持ちよく読んでいる状態のときは、脳の血流量が下がる、つまり脳が活性化しない(リラックス状態)という結果がでたのです。

この働きは、テレビを見ていたり、音楽を聴いていたりするときも現れるようです。

同じ声に出して本を読むという行為でも、気持ちよく読んでいる時は脳は血流量が下がり(=リラックス)、そうじゃないときは血流量が上がる。

不思議です。

娘に絵本を読んでいる時、私はよく眠くなるんだけど、同じ状態のなのかもしれない。

読んでいて気持ちよくならなような、内容がよくわからない文章を読むのは確かに頭は疲れるからあまり気が進みません。

だけど、それって実は脳が凄く活性化しているせいなのかもしれないですよね。

絵本の内容がわかる私は、読んでいてすぐにリラックス状態になるけど、娘はつねに目を爛々とさせて聴いています。

娘は絵本の内容がよくわかっていないでしょうから、聞いている間、脳をいっぱい働かせているんでしょうね~

と、この本を読んでいて思いました。

最後の実験結果に関して二人で対話するのですが、その話の内容はとても面白かったです。

川島先生は、実験結果と安達先生の経験則から、脳が活性化しないことは脳に良くないとは限らないんじゃないか?

脳を働かせることと休ませることのメリハリが大事なのでは?と考えるようになったとのこと。

遊んでいるのと同じようにリラックスした状態になることで、実は、実験結果では現れないところで無意識に脳が働き、深い学びをしているのでは?という安達先生の仮説は面白かったです。

安達先生は、学習中の楽しそうな子どもたちの姿から、復誦・素読することで快感を覚えているのでは?と考えているようです。

それが、人類が復誦・素読という学習方法を古くから続けてきた理由なのでは?とのこと。

古から続けられてきた意味を考えると、そうなのかもしれないですね。

まとめると、脳の使い方として、働かせっぱなしというのは脳に良くないくて、音読など脳に負担をかける作業をした後は、好きなことをしてリラックスさせるというメリハリが大事。

休んでいると思っている間も、もしかすると無意識化で脳は働いていて、深い学びを得ているのかもしれないってことかな?

川島先生と安達先生の二人は、最後の実験によって脳の謎がますます深まったようですが、可能性も見出していました。

脳の仕組みについてはまだわかっていないことがたくさんあるらしいことは、わかりました。

子どもがいろんなことをもっと効率的に学べることが証明されるような発見や考えが、これからもっとでてくればいいなと思います。

他にも面白かった話

将棋の名人はほとんど脳を使っていないという話が出てきます。これに関しては論文も提出されているそうです。

あんなに頭を使いそうなゲームなのに、こんな事実があるなんてびっくり。

そろばんが得意な人が、視覚イメージで計算しているのと似たような働きだそうです。

もちろん、これができるのは、繰り返しトレーニングを終えた人。

学習中は、前頭葉をたくさん使っているとのことで、たくさん学習を積んでいるうちに、脳が能率的に使えるように、回路が組み変わってくることがあるらしい。

繰り返しの学習は昔から言われていることだけど、やっぱり大事なんですね~

ある境地に至ると、頭をほとんど使わずにできるようになるとは、本当に驚きです。

しかしすべてにあてはまるということではなく、一桁の計算など、学習が進むと脳が効率的になるという原則にのっとらないパターンもあるそうです。

娘を見ていて思うこと

2歳8か月の娘は、絵本を読んでもらうのが大好き。

絵本の中の好きな部分をよく暗誦しています。

2歳になった位の頃、「はらぺこあおむし」をはじめて暗誦を始めたときは、思わず夫と目を見合わせました。

この本を読んでみると、娘が暗誦を始めた理由に少し納得できました。

娘はまだ文字が読めないので、意味はたぶんほとんどわかっていなくて、童謡のように、大人から聞く音を思い出してマネしているだけです。

こんな小さい子供が自分からやる理由は、楽しい以外にないと思います。

子供は強制されなくても、楽しいと思えさえすれば、自分からどんどん学べる性質をもっているというのが、この本を読んで確信に近づきました!

子供の苦手なことを伸ばす方法も、やっぱり楽しいと思ってもらえるように仕向けるのが一番なのかもしれません。

そこは、親が脳を使うところ。。。う~ん。。。

川島先生に私の脳を調べてほしい。子どもと接している時、私すごく脳を使っていると思うわ。。。

コメント